Научный полк ПГУ: воспоминания переводчика. К 100-летию со дня рождения декана Владимира Васильевича Авдеева

В 1945 году 20-летний военный переводчик Авдеев стал участником поистине исторических событий. Ему довелось работать в составе группы советских переводчиков на Нюрнбергском процессе. Перевод на русский язык документа, означавшего капитуляцию Берлина, был выполнен также Владимиром Васильевичем Авдеевым — нашим земляком, который с 1968 по 1981 год возглавлял факультет иностранных языков Пензенского государственного педагогического института им. В. Г. Белинского (сейчас — Педагогический институт им. В. Г. Белинского Пензенского государственного университета).

В 1945 году 20-летний военный переводчик Авдеев стал участником поистине исторических событий. Ему довелось работать в составе группы советских переводчиков на Нюрнбергском процессе. Перевод на русский язык документа, означавшего капитуляцию Берлина, был выполнен также Владимиром Васильевичем Авдеевым — нашим земляком, который с 1968 по 1981 год возглавлял факультет иностранных языков Пензенского государственного педагогического института им. В. Г. Белинского (сейчас — Педагогический институт им. В. Г. Белинского Пензенского государственного университета).

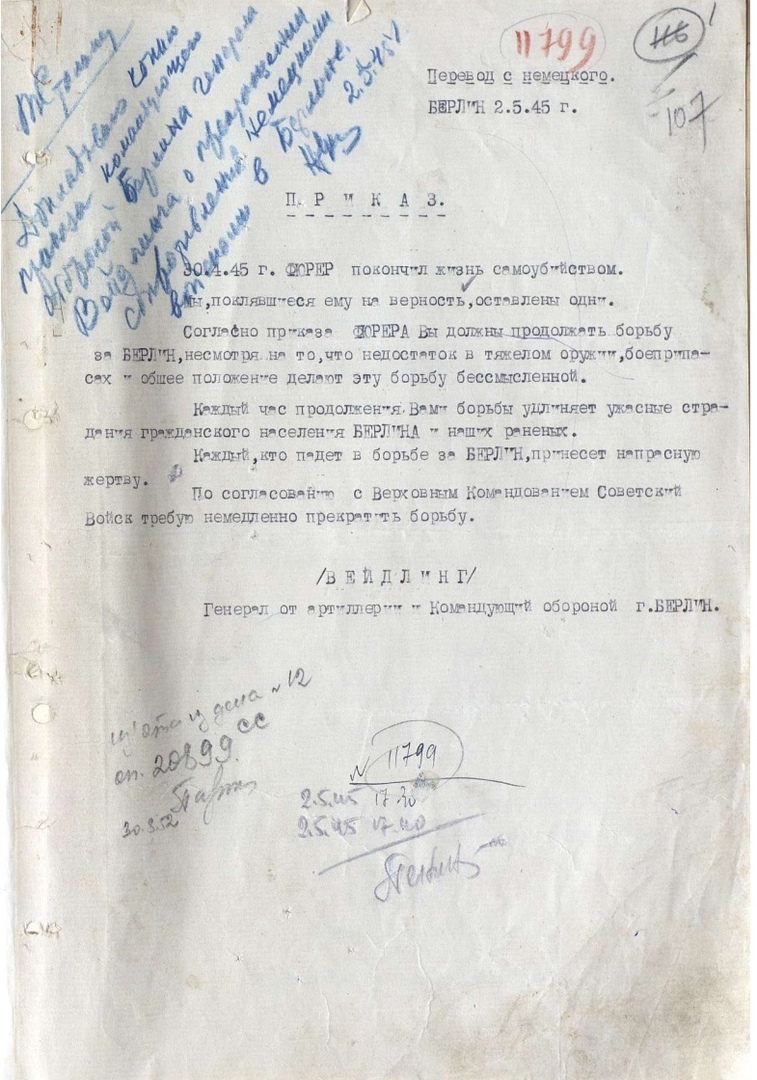

2 мая 2020 года Министерством обороны РФ были опубликованы десятки рассекреченных исторических документов из фондов Центрального архива этого ведомства. Боевые донесения и сводки, отчеты и схемы действий войск, наградные листы, воспоминания и фотографии, касающиеся Берлинской наступательной операции, дают нам четкое представление об ожесточенном характере боев за немецкую столицу.

Среди опубликованных документов — приказ командующего обороной и последнего коменданта Берлина генерала от артиллерии Гельмута Вейдлинга, призвавшего немецкие войска прекратить сопротивление. «30 апреля 1945 года фюрер покончил жизнь самоубийством. Мы, поклявшиеся ему на верность, оставлены одни. …Недостаток в тяжелом оружии, боеприпасах и общее положение делают эту борьбу бессмысленной, удлиняют ужасные страдания гражданского населения Берлина и наших раненых. Каждый, кто падет в борьбе за Берлин, принесет напрасную жертву. По согласованию с Верховным Командованием советских войск требую немедленно прекратить борьбу», — говорится в документе.

Мало кто знает, но перевод на русский язык документа, означавшего, по сути, капитуляцию Берлина, был выполнен нашим земляком Владимиром Васильевичем Авдеевым. В те майские дни в Берлине вершилась судьба мира, и молодой 20-летний офицер, уроженец д. Чеботаевки Колышлейского района, стал тогда участником поистине исторических событий.

Владимир Васильевич рассказывал: «Я родился 30 марта 1925 года в деревне Чеботаевка Колышлейского района Саратовской области. В 1926 году родители переехали в поселок Орловка, что в двух километрах от Чеботаевки. Рано лишился родителей: отец умер в 1932 году, мать — в 1938 году. В 1932–1942 годах учился в Потловской средней школе, по окончании которой поступил в Пензенский пединститут на физико-математический факультет.

Владимир Васильевич рассказывал: «Я родился 30 марта 1925 года в деревне Чеботаевка Колышлейского района Саратовской области. В 1926 году родители переехали в поселок Орловка, что в двух километрах от Чеботаевки. Рано лишился родителей: отец умер в 1932 году, мать — в 1938 году. В 1932–1942 годах учился в Потловской средней школе, по окончании которой поступил в Пензенский пединститут на физико-математический факультет.

2 апреля 1943 года был призван в РККА, в течение шести месяцев проходил военную подготовку в полковой школе 11-й запасной бригады и по окончании был направлен под Ленинград, где готовились события по окончательному освобождению Ленинграда и Ленинградской области. Переброска войск была длительной и тяжелой. Несколько раз наш эшелон подвергался бомбёжкам вражеской авиации. По мере приближения к Ленинграду бомбёжки стали особенно частыми. Во время одной из бомбёжек я был легко ранен и получил ожог 2-й степени левой ноги. По прибытии в Ленинград меня доставили в госпиталь, где находился на лечении до конца января 1944 года.

В начале февраля получил своё первое боевое крещение — участвовал в составе 166-й сп (97-я сд 42-й армии) в форсировании реки Нарвы и захвате плацдарма на ее левом берегу (15 км южнее станции Итцехое в Эстонии). В течение 10 дней наши войска находились под непрерывным обстрелом немецкой артиллерии и повторяющимися налетами авиации. Для развития успеха наступления и удержания плацдарма каждые три дня наше командование вынуждено было вводить в бой свежие силы. Лишь к середине февраля бои стал утихать. Потери в живой силе были большими с обеих сторон. После боя 166-я сп остался на плацдарме для укрепления первой линии обороны. Местность была тяжелой: болота, занесенные снегом, бесконечные рвы, заполненные водой.

Вскоре меня перевели в разведвзвод. Бойцы взвода занимались разведкой обороны противника, сбором сведений о его численности, выяснением задач на ближайшее время, а для этого вели непрерывное наблюдение за противником. Основным и самым надежным способом получения сведений о противнике было взятие „языка“, для чего разведчики просачивались ночью через первую линию обороны в его тыл на 10–12 км и брали „языка“ (живого немца), от него добывались необходимых сведений. Вот здесь мне и пригодилось знание немецкого языка, которое я получил в школе.

В июле 1944 года был направлен в Москву на курсы переводчиков. В марте 1945-го после окончания курсов мне было присвоено звание офицера и переводчика 2-го разряда. В это время боевые действия шли уже на территории Германии и ее военных союзников. Наши войска готовились к последнему и решающему сражению — к штурму Берлина. Наша группа из трёх переводчиков в конце марта прибыла на 1-й Белорусский фронт. Я был направлен в ЗУА, далее в 33-ю сд, один из моих товарищей — в 8-й гв. полк, а другой — в 5-ю танковую армию».

Штурм Берлина был начат 16 апреля. С боем приходилось брать каждую улицу, каждый дом. Здание Рейхстага представляло собой мощнейший узел сопротивления. Бои внутри Рейхстага продолжались до 1 мая, отдельные же группы противника, засевшие в подвалах, капитулировали лишь 2 мая.

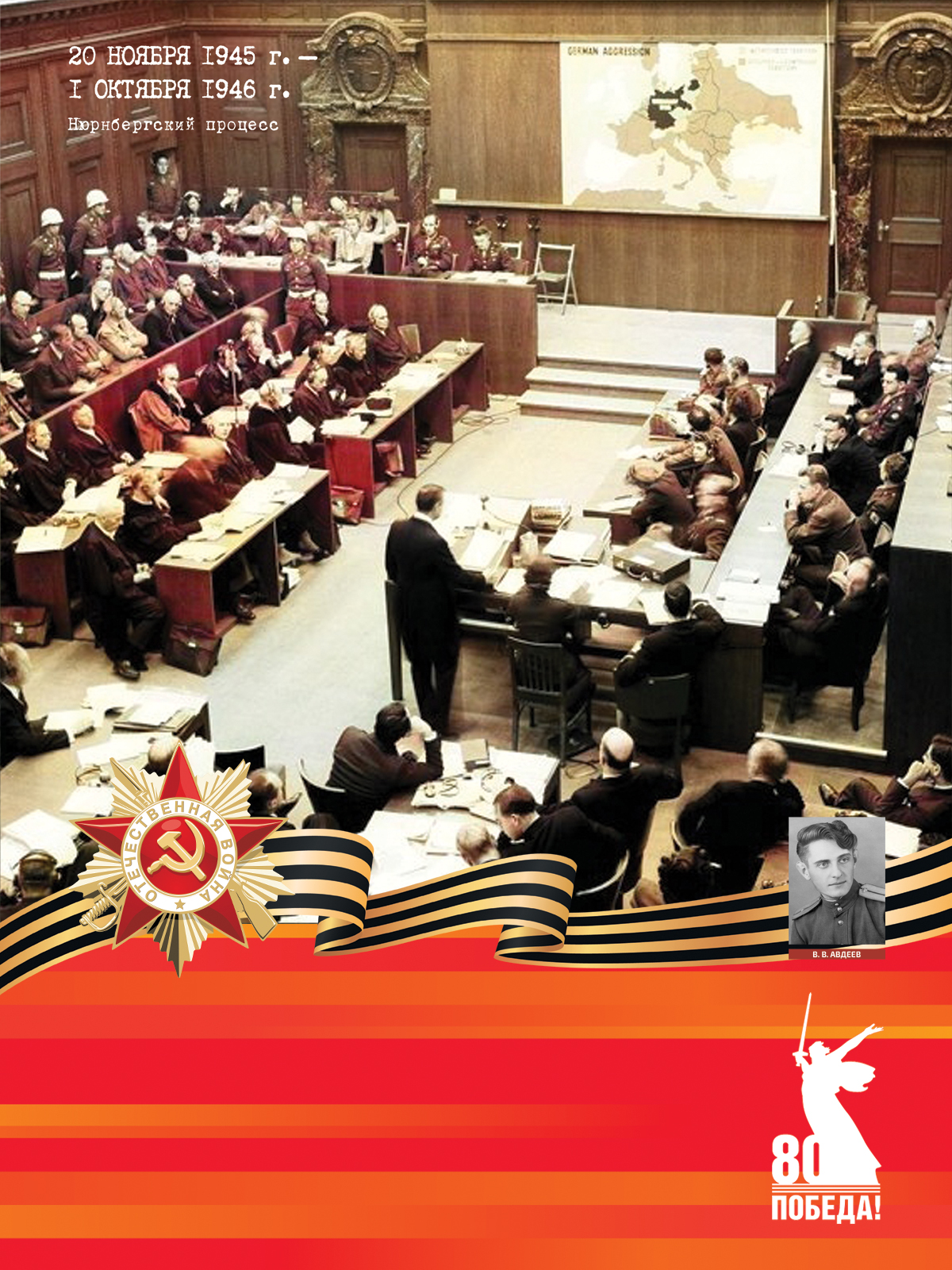

Владимиру Авдееву суждено было выполнить уникальную, трудную и очень ответственную миссию. Настоящим испытанием его профессиональных навыков стал знаменитый Нюрнбергский процесс (20.11.1945–01.10.1946) — суд над группой главных нацистских преступников, на котором Авдеев работал в составе группы советских переводчиков. Именно в Нюрнберге была поставлена точка в истории Второй мировой войны. Работая там, молодой уроженец Колышлейского района ещё один (очередной) раз в своей жизни стал участником события всемирного масштаба — Суда Истории над нацизмом:

Владимиру Авдееву суждено было выполнить уникальную, трудную и очень ответственную миссию. Настоящим испытанием его профессиональных навыков стал знаменитый Нюрнбергский процесс (20.11.1945–01.10.1946) — суд над группой главных нацистских преступников, на котором Авдеев работал в составе группы советских переводчиков. Именно в Нюрнберге была поставлена точка в истории Второй мировой войны. Работая там, молодой уроженец Колышлейского района ещё один (очередной) раз в своей жизни стал участником события всемирного масштаба — Суда Истории над нацизмом:

«Началась большая и непрерывная работа по допросу военнопленных, которая проходила в следственной части ЗУА. Работа была изнурительной, но интересной. Спали всего 2–3 часа в сутки, а в конце апреля, 1 и 2 мая, не спали совсем. Допрос пленных строился по определенным вопросам, да и допрашивали только старших офицеров и генералов (главарей Вермахта), а также приближенных Гитлера.

Для меня самым запоминающимся фактом был перевод подписанного Вейдлингом документа о капитуляции Берлина и допрос пленных немцевполковников, стоявших во главе секторов обороны города Берлина. Они подробно рассказывали об организации обороны большого города и тактике ведения боя в нем. Они же подтвердили весть о самоубийстве Гитлера и его жены Евы Браун, указав на их нахождение в воронке от снаряда за бункером, где действительно были найдены.

2 мая я сопровождал двух пленных полковников, посланных для переговоров с немцами, которые продолжали сопротивление в укрепленных пятиэтажных зданиях, несмотря на документ о капитуляции, подписанный Вейдлингом. 3 мая в составе разведотдела 33-й сд осматривал центральную часть Берлина, лежащую в руинах, и фотографировался у стен Рейхстага, на фасаде которого красовались уже надписи советских воинов.

9 мая 1945 года я был включен переводчиком в рекогносцировочную группу, которая выехала в город Гарделеген (Нижняя Саксония) для проведения переговоров с представителями командования 5-й английской бригады по определению демаркационной линии (границы) между восточной (советской) и западной (английской) зонами оккупации. Работа группы продолжалась около 2–3 месяцев. Именно в это время и появился мой интерес к английскому языку. К концу работы в этой группе я довольно легко мог понимать английскую речь и выражать мысли на простом английском языке.

В конце августа группа в составе 15 человек (офицеры ЗУА) была направлена для работы в английской и американской зонах по репатриации советских граждан, угнанных в первые годы войны из западных областей СССР, а также военнопленных, взятых в плен и размещенных в различных лагерях на территории Германии. Задачей группы было выявление этих лагерей, перемещенных лиц и выявление желающих вернуться на Родину. Сотни людей удалось вернуть домой.

Одновременно переводчикам группы приходилось участвовать на Нюрнбергском процессе, переводить показания свидетелей из офицеров немецкой армии, подтверждающих как личности подсудимых, так и преступления, совершенные ими против человечества.

Одновременно переводчикам группы приходилось участвовать на Нюрнбергском процессе, переводить показания свидетелей из офицеров немецкой армии, подтверждающих как личности подсудимых, так и преступления, совершенные ими против человечества.

В течение 1947–1949 годов работал в фильтрационных пунктах на демаркационной линии и переводчиком в немецких вновь формируемых войсках, которым в это время передавались функции по охране границ между зонами».

Уже утром 2 мая 1945 года на исколотых пулями и разбитых снарядами колоннах и стенах Рейхстага стали появляться первые надписи. За несколько суток утвердилась традиция: победители, словно на важном историческом документе, оставляли свои подписи на Рейхстаге. Штыками, ножами, углем и краской превращали они эти стены в «скрижали истории». Всем в нашем городе известна надпись «А мы из Пензы». О том, когда она могла быть сделана, рассказал заведующий экспозиционно-выставочным отделом Пензенского краеведческого музея С. О. Юдин: «В марте 1961 года в наш музей из Центрального государственного архива кинофотодокументов поступили интереснейшие документы: письмо и три фотоснимка, на которых мы можем наблюдать эту самую надпись. Первые два снимка датируются 7 мая 1945 года, третий снимок сделан также в мае, но, вероятно, чуть позже, судя по тому, что штурмовые лестницы убраны в сторону. Надпись «А мы из Пензы» хорошо видна, она сделана на подножии второй с левой стороны колонны при входе в Рейхстаг и расположена чуть выше надписи «А мы из Москвы…». Существует снимок около этой же самой колонны, сделанный 6 мая 1945 года. На нем запечатлены летчики 129-го Гвардейского истребительного авиационного полка. На этом снимке расположение на ступенях штурмовых лестниц точно такое же, как и на снимке от 7 мая. И подобных снимков, где в кадр попадает наша, так сказать «пензенская», колонна, достаточно много.

Уже утром 2 мая 1945 года на исколотых пулями и разбитых снарядами колоннах и стенах Рейхстага стали появляться первые надписи. За несколько суток утвердилась традиция: победители, словно на важном историческом документе, оставляли свои подписи на Рейхстаге. Штыками, ножами, углем и краской превращали они эти стены в «скрижали истории». Всем в нашем городе известна надпись «А мы из Пензы». О том, когда она могла быть сделана, рассказал заведующий экспозиционно-выставочным отделом Пензенского краеведческого музея С. О. Юдин: «В марте 1961 года в наш музей из Центрального государственного архива кинофотодокументов поступили интереснейшие документы: письмо и три фотоснимка, на которых мы можем наблюдать эту самую надпись. Первые два снимка датируются 7 мая 1945 года, третий снимок сделан также в мае, но, вероятно, чуть позже, судя по тому, что штурмовые лестницы убраны в сторону. Надпись «А мы из Пензы» хорошо видна, она сделана на подножии второй с левой стороны колонны при входе в Рейхстаг и расположена чуть выше надписи «А мы из Москвы…». Существует снимок около этой же самой колонны, сделанный 6 мая 1945 года. На нем запечатлены летчики 129-го Гвардейского истребительного авиационного полка. На этом снимке расположение на ступенях штурмовых лестниц точно такое же, как и на снимке от 7 мая. И подобных снимков, где в кадр попадает наша, так сказать «пензенская», колонна, достаточно много.

Пожалуй, самый знаменитый из таких снимков, знакомый всем жителям Пензенской области, был опубликован в газете «Пензенская правда» от 30 апреля 1985 г. На нем под надписью «А мы из Пензы» запечатлены семь человек. В редакцию газеты его принесла лейтенант медицинской службы Т. Г. Кондрашова. На снимке среди пяти офицеров-мужчин запечатлен и Владимир Васильевич Авдеев. Он, тогда младший лейтенант, пришел к Рейхстагу вместе с друзьями. На площади сумели отыскать дивизионного фотографа, который и сделал фотографию. На нижней ступеньке встали две девушки из армейского медсанбата, одной из них и была Т. Г. Кондрашова».

...В ходе Берлинской операции Красная Армия потеряла 78,2 тысячи человек убитыми, 274 тысячи получили ранения. Более 600 участников операции были удостоены звания Героя Советского Союза, а 13 военнослужащих удостоились этого звания дважды. Владимир Авдеев приказом от 23 августа 1945 года был награжден орденом Красной Звезды. В наградном листе он характеризуется как знающий свое дело, с честью и ответственностью выполняющий доверенную ему работу офицер, в образцовом порядке содержащий доверенное ему секретное делопроизводство.

...В ходе Берлинской операции Красная Армия потеряла 78,2 тысячи человек убитыми, 274 тысячи получили ранения. Более 600 участников операции были удостоены звания Героя Советского Союза, а 13 военнослужащих удостоились этого звания дважды. Владимир Авдеев приказом от 23 августа 1945 года был награжден орденом Красной Звезды. В наградном листе он характеризуется как знающий свое дело, с честью и ответственностью выполняющий доверенную ему работу офицер, в образцовом порядке содержащий доверенное ему секретное делопроизводство.

В 1956 году Авдеев вернулся в Пензу. Работал ассистентом, старшим преподавателем и заведующим кафедрой английского языка ПГПИ им. В. Г. Белинского. Декан факультета иностранных языков в 1968–1981 годах.

«Мне посчастливилось лично знать Владимира Авдеева. Когда я пришел на работу в институт, он уже был деканом. Студенты его обожали. Когда нужно было поговорить со студентами строго, преподаватели обращались к его заместителю. Таким мне запомнился Владимир Васильевич Авдеев — человек с добрейшей душой и большим профессионализмом», — вспоминает профессор ПГУ Вячеслав Власов.

Не стало Владимира Васильевича 3 декабря 2007 года. Его имя в университете не забыто, ежегодно здесь проводится названная в его честь научная конференция — «Авдеевские чтения».